L’UE dice addio al carbone: la vera sfida inizia adesso

La decarbonizzazione in Europa procede a ritmi diversi. La sfida è riconvertire le economie legate al carbone, con investimenti e riqualificazione. Le Asturie, in Spagna, indicano la strada: riconvertire le infrastrutture esistenti, dando loro una nuova vita

L-UE-dice-addio-al-carbone-la-vera-sfida-inizia-adesso

Estrazione di carbone fossile © Shutterstock

(Originariamente pubblicato dal nostro partner di progetto El Orden Mundial )

Quella che è nata come Comunità europea del carbone e dell’acciaio si sta liberando dal minerale che per decenni ha riscaldato le case, supportato le industrie e plasmato le identità regionali. La transizione energetica dell’Unione europea implica l’abbandono non solo di una fonte energetica, ma di uno stile di vita radicato in molte regioni.

Nello specifico, trentuno territori in undici stati membri fanno parte dell’Iniziativa per le regioni carbonifere in transizione (CRiT ), lanciata nel 2017 per contribuire ad attenuare le conseguenze sociali della transizione verso un’economia sostenibile.

Il carbone rilascia quasi il doppio di CO2 per unità di misura rispetto al gas naturale ed è responsabile del 40% delle emissioni globali . Nonostante il progressivo calo, l’UE produce ancora il 13% di energia elettrica dal carbone. Il messaggio è chiaro: l’UE vuole diventare la prima regione al mondo a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, con il target del 55% fissato per il 2030.

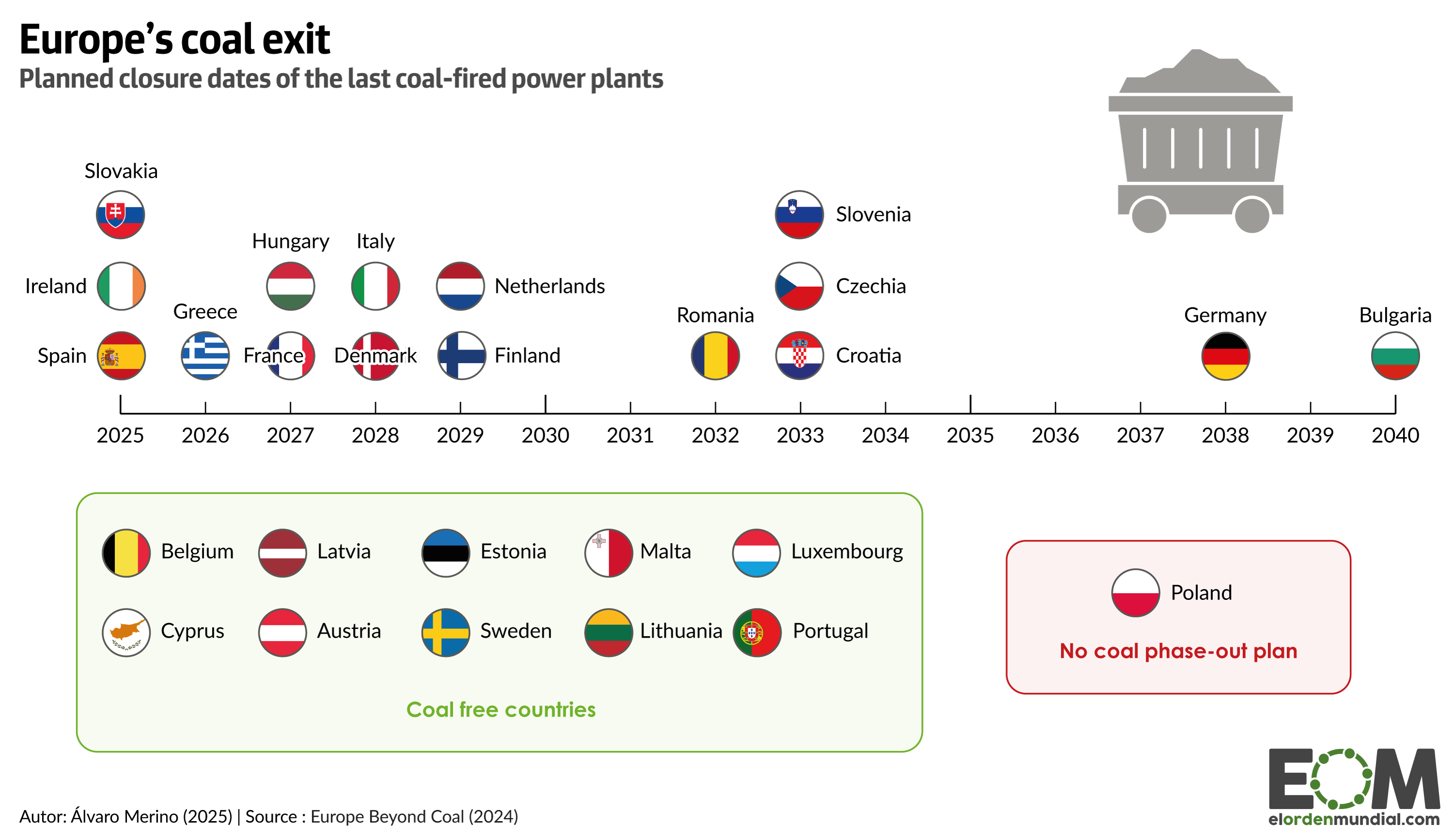

Tuttavia, la decarbonizzazione nell’UE è caratterizzata da un andamento disomogeneo, come ben dimostra l’uscita graduale dal carbone. La maggior parte degli stati membri, Spagna compresa , coinvolti nel percorso di decarbonizzazione, si è impegnata ad eliminare il carbone dal proprio mix energetico entro il 2030. Ad avanzare a rilento sono invece la Germania (termine fissato al 2038), la Bulgaria (2040) e la Polonia (che non ha ancora ufficialmente fissato una scadenza). Inoltre, circa 208mila posti di lavoro nell’UE sono direttamente legati all’attività carbonifera, principalmente nel settore minerario, quindi sono a rischio a causa della transizione verde.

Verso una transizione giusta

La decarbonizzazione europea è sostenuta dalla politica di coesione. Questa politica mira a ridurre le disparità tra regioni, con particolare attenzione alle aree rurali alle prese con sfide industriali e difficoltà strutturali, come appunto le regioni dipendenti dal carbone.

Fino al 2020, le regioni carbonifere hanno avuto accesso a fondi a sostegno di diversi settori, dall’efficienza energetica alla formazione dei lavoratori , oltre che a programmi che hanno contribuito indirettamente alla transizione sostenibile.

Nel 2020, il Fondo per una transizione giusta (JTF ) è stato finalmente creato nell’ambito del Meccanismo per una transizione giusta (JTM). Si tratta del primo strumento specifico con un approccio coordinato a sostegno dei territori maggiormente a rischio nel passaggio alle energie rinnovabili.

Con un budget di 27 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, comprese le quote di cofinanziamento nazionale, metà del Fondo per una transizione giusta è dedicata alla diversificazione delle economie locali e al miglioramento delle competenze dei lavoratori nei settori in declino .

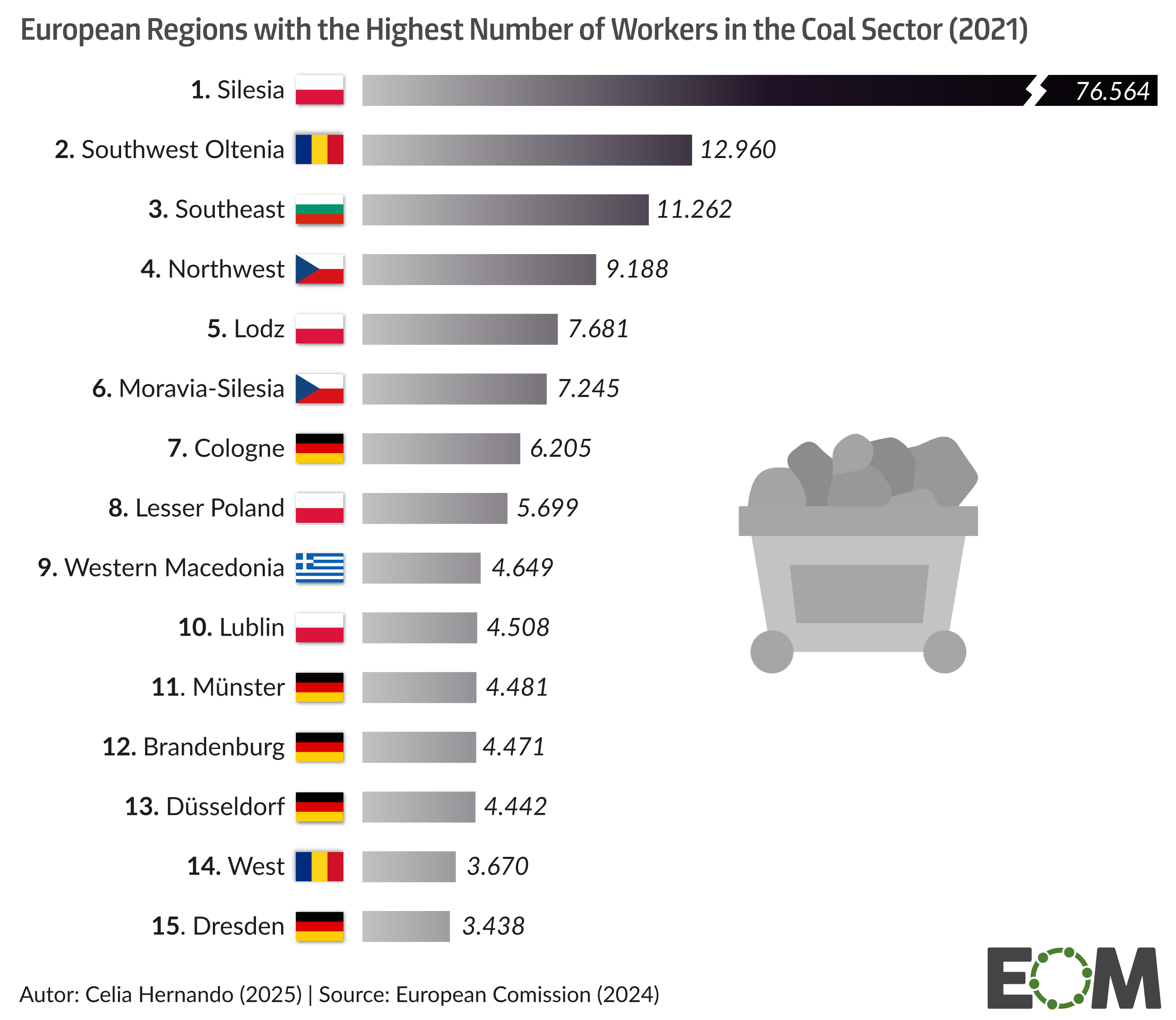

La Polonia riceverà la quota maggiore dei fondi (oltre 4,7 miliardi di euro). A seguire la Germania (3,7 miliardi), la Romania (2,5), la Repubblica Ceca (1,9) e la Grecia (1,6). Una distribuzione tutt’altro che sorprendente: stando ai dati della Commissione europea, la regione della Slesia, in Polonia, registra il maggior numero di lavoratori nel settore del carbone (circa 76mila).

Inoltre, le regioni che con ogni probabilità subiranno il rallentamento economico più significativo a causa di una brusca transizione sono la Macedonia occidentale in Grecia e l’Oltenia sudoccidentale in Romania.

Il Fondo per una transizione giusta da solo non può rispondere all’immensa sfida della decarbonizzazione. Il meccanismo rende disponibili circa 9 miliardi di euro all’anno, mentre solo nel 2022 il settore del carbone ha generato 48 miliardi di euro di fatturato tra attività estrattive e importazioni, a cui vanno aggiunti altri 110 miliardi di euro legati alla produzione di energia elettrica.

Ad ogni modo, l’obiettivo del fondo non è quello di compensare le perdite economiche immediate derivanti dalla chiusura di miniere e impianti, bensì di favorire la diversificazione produttiva, migliorare l’occupabilità e orientare la trasformazione dei territori. Tutto questo sotto la guida delle autorità statali e regionali.

Le sfide future per le regioni carbonifere

La sfida principale per l’UE è stata proprio quella di bilanciare l’autonomia nazionale con un’azione comune. Una sfida che segna anche la transizione verde . I fondi europei sono pensati per integrare le azioni nazionali, anche se la capacità di utilizzare questi finanziamenti varia da paese a paese.

Ad esempio, una regione in Germania e una in Romania hanno diritto di accedere agli stessi fondi, però il territorio tedesco dispone di maggiori risorse, capacità tecniche e margini di manovra fiscale per attuare la transizione. Un divario che si allarga con i cofinanziamenti nazionali: nel 2023, i paesi dell’UE hanno speso 61 miliardi di euro per i sussidi per le rinnovabili . La quota più consistente di questa cifra si è concentrata però nei paesi con maggiore capacità fiscale .

Emerge dunque che la transizione energetica procede a velocità diverse, aumentando le disparità tra le regioni dell’UE.

Una transizione giusta, per definizione, persegue uno scopo ideale: trasformare un modello energetico senza lasciare indietro nessuno. In pratica, le aziende possono ricorrere a diversi strumenti per attuare la riconversione. Una strada ricorrente è quella della pensione anticipata, però non è adatta a tutti i profili.

I giovani lavoratori, soprattutto quelli del settore minerario, sono maggiormente esposti al rischio di disoccupazione, quindi devono fare i conti con un futuro incerto. Il successo della transizione nelle regioni carbonifere dipende dalla capacità di stimolare un’occupazione stabile e qualificata in modo da poter riconvertire l’economia locale evitando tensioni sociali. Un compito che richiede investimenti pubblici, capitale privato e un forte impegno per la riqualificazione della forza lavoro.

L’UE dovrà attuare queste politiche in un contesto internazionale sempre più complesso. Il riarmo europeo sta modificando le priorità dei bilanci pubblici, in alcuni casi riducendo il margine per il finanziamento delle politiche verdi.

Anche la geopolitica dell’energia è cambiata: abbandonare il carbone sembrava più facile quando l’Europa poteva contare sul gas russo. Oggi la spinta verso le energie rinnovabili sta creando nuove dipendenze, come quella dai minerali critici provenienti dalla Cina. L’UE dovrà quindi bilanciare i suoi obiettivi climatici con il perseguimento di un’autonomia strategica.

Infine, si pone una sfida democratica: trasmettere un messaggio coerente. Se di fronte ad una crisi – come quella scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina – alcuni paesi decidono di tornare al carbone o di ridimensionare i propri obiettivi climatici, come ha fatto la Germania, si invia ai cittadini un messaggio contraddittorio.

Nelle aree interessate dalla chiusura di miniere e fabbriche, senza alternative chiare, aumenta la sensazione di abbandono. La transizione, anziché come un progetto condiviso, viene percepita come un obbligo imposto dall’esterno. La mancanza di coerenza erode la fiducia e alimenta l’euroscetticismo, soprattutto nelle regioni dove la popolazione già si sentiva abbandonata a se stessa. Se la transizione verde non viene compresa come una politica chiave dell’Unione – una politica equa, inclusiva e coerente – rischia di perdere ogni legittimità politica.

Una nuova vita per le infrastrutture del carbone

Le Asturie sono un esempio di buone pratiche di conversione. Questa regione spagnola, storicamente focalizzata sull’attività mineraria e industriale, sta sviluppando le energie rinnovabili come un’alternativa al carbone.

Tra le varie iniziative intraprese spicca il progetto Asturias H2 Valley ad Aboño, che punta a creare un nuovo ecosistema regionale concentrato sull’idrogeno, dalla produzione all’utilizzo nel settore dei trasporti e in quello industriale. Diverse aziende – tra cui EDP, Enagás e ArcelorMittal, il più grande produttore di acciaio al mondo, con stabilimenti a Gijón e Avilés – partecipano attivamente alla trasformazione. La ArcelorMittal, ad esempio, prevede di utilizzare idrogeno verde nei suoi forni per sostituire il carbone, riducendo così le emissioni nella produzione di acciaio.

Ci sono progetti analoghi anche in altri paesi, ad esempio ad Amburgo , in Germania, e nel distretto di Konin , in Polonia. Molte di queste iniziative sono state incluse nell’elenco dei più importanti progetti di comune interesse europeo , stilato con l’intento di favorire e finanziare iniziative che promuovano la crescita economica, la decarbonizzazione e la competitività industriale.

Le Asturie, con duemila lavoratori nel settore, pur distinguendosi dalle regioni dell’Europa orientale, sono riuscite ad evitare che l’abbandono del carbone lasciasse un vuoto. Il Principato deve ancora affrontare sfide strutturali come la disoccupazione e il declino demografico. Tuttavia, un’attenta pianificazione e la cooperazione tra attori locali, nazionali ed europei stanno gettando le basi per un nuovo modello produttivo.

La transizione verde non è però circoscritta al settore del carbone. Anche altri comparti, come quello automobilistico, stanno attraversando trasformazioni analoghe. La transizione energetica rappresenta una sfida più ampia: ripensare interi settori, salvaguardare i posti di lavoro e affrontare le disparità tra regioni. In questo contesto, la transizione verde è sostanzialmente un progetto politico, che va al di là degli aspetti meramente tecnici. La trasformazione delle regioni carbonifere potrebbe quindi diventare un banco di prova fondamentale per la tenuta del progetto europeo nel suo complesso.

Questo articolo è stato ripubblicato nell’ambito di uno scambio di contenuti promosso da MOST – Media Organisations for Stronger Transnational Journalism, un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea, che sostiene media indipendenti specializzati nella copertura di tematiche internazionali. Qui la sezione dedicata al progetto su OBCT

Tag: MOST

In evidenza

- Partecipa al sondaggio